Mardi 4 novembre, le Sénat a débattu de la situation des finances publiques locales dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026. Dans l’hémicycle, les sénateurs socialistes ont tiré la sonnette d’alarme : la contribution demandée aux collectivités est jugée excessive, et la trajectoire budgétaire du gouvernement fait craindre une recentralisation masquée derrière le discours de la rigueur.

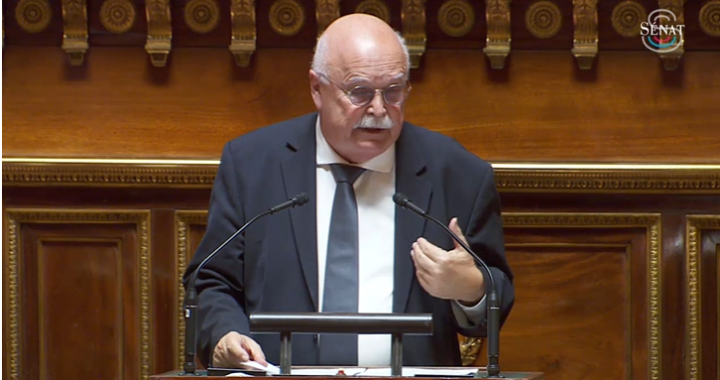

Pour Claude Raynal : une addition « corsée » et des choix budgétaires contestés

Pour Claude Raynal, président socialiste de la commission des finances du Sénat, la facture présentée aux collectivités s’alourdit dangereusement. Près de 4 milliards d’euros d’effort sont demandés en 2026, soit le double de l’an passé. Si l’on y ajoute la baisse du soutien à l’investissement local et la hausse des cotisations à la CNRACL, la charge totale dépasse les 7 milliards d’euros.

Le sénateur a mis en cause deux mesures phares du budget : la reconduction du Dilico, porté à deux milliards d’euros, dont les conditions de remboursement sont jugées inapplicables, et la baisse du prélèvement sur recettes liée aux valeurs locatives des établissements industriels, estimée à 1,2 milliard d’euros. Une mesure qui, selon lui, frapperait particulièrement les territoires industriels déjà fragilisés.

Claude Raynal a replacé cette discussion dans une perspective plus large : celle d’une politique fiscale conduite sans cohérence ni visibilité. La suppression de la taxe d’habitation, puis celle de la CVAE, ont selon lui privé l’État de ressources durables tout en accentuant la dépendance financière des collectivités. Il y voit la conséquence d’une politique faite de « virements et de revirements » qui mine la confiance entre l’État et les territoires.

Simon Uzenat : une crise de recettes et de confiance

Même constat pour Simon Uzenat, sénateur socialiste du Morbihan, qui a dénoncé une « crise des recettes » autant qu’une crise de confiance. Pour lui, l’effort initialement annoncé à 2,2 milliards d’euros pour 2025 dépassera en réalité les sept milliards, et la même tendance se profile pour 2026.

Il a listé les signaux d’alerte : suspension des acomptes de DSIL, division par quatre du fonds vert en deux ans, dépendance accrue aux transferts financiers de l’État, qui représentent désormais près de 80 % des recettes réelles de fonctionnement et d’investissement des départements et des régions. Cette trajectoire, estime-t-il, vide la décentralisation de son sens.

Simon Uzenat plaide pour une décentralisation de confiance, donnant aux collectivités la liberté d’adapter leurs politiques aux réalités du terrain.

« On ne peut pas appliquer les mêmes solutions dans une péninsule, une montagne ou une île », a-t-il rappelé, appelant à un véritable pouvoir réglementaire local.

Enfin, fidèle à son ancrage breton, il a interpellé la ministre sur la consultation démocratique attendue concernant le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, rappelant que les précédents gouvernements s’y étaient engagés sans concrétiser la promesse.

Une exigence commune : stabilité, confiance et autonomie

Pour les sénateurs socialistes, la ligne est claire : la contribution des collectivités à l’effort national doit rester soutenable, les outils d’investissement doivent rester lisibles et stables, et la décentralisation doit retrouver son sens premier celui de la confiance et de la responsabilité.

Partout sur le territoire, les élu·es locaux ressentent la tension entre besoins croissants et ressources incertaines. Ils réclament un cadre financier prévisible, des dotations sécurisées et la reconnaissance du rôle essentiel des collectivités dans la cohésion républicaine.