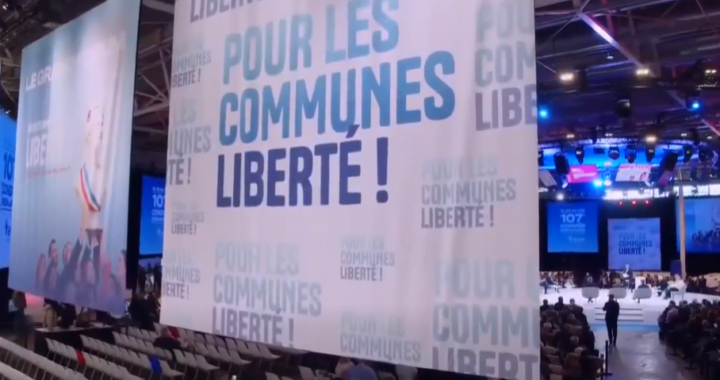

La 107e édition du Congrès des maires s’est ouverte cette année dans un contexte où les élus avaient beaucoup à exprimer. L’AMF a annoncé un nombre d’inscriptions jamais atteint, un indicateur clair de l’attention portée à cette édition 2025. Cette affluence record traduit aussi l’accumulation des tensions qui traversent les communes depuis plusieurs années.

Depuis cinq ans, les élus locaux affrontent une succession de chocs : pandémie, inflation, hausse des coûts de l’énergie, dérèglements climatiques, accueil de nouveaux publics fragilisés. Leur action s’est souvent déroulée dans l’urgence, avec des procédures pensées pour des périodes stables et non pour une succession de crises. Dès les premières interventions, un constat s’est imposé. Les promesses de simplification peinent à se traduire dans les faits, et les normes continuent de s’accumuler.

Ce climat général a donné un relief particulier aux échanges consacrés au financement des communes. C’est sur ce terrain que les réactions ont été les plus vives. André Laignel, maire d’Issoudun et premier vice-président délégué de l’AMF, a présenté une analyse très critique du projet de loi de finances 2026. Les chiffres du gouvernement, qui annoncent une ponction de 4,6 milliards d’euros, divergent fortement de ceux de l’AMF qui évalue l’impact à plus de 7,6 milliards.

Au-delà des montants, c’est la dynamique générale qui inquiète. Les communes doivent assumer des charges supplémentaires sur les routes, les digues, le trait de côte ou la petite enfance, sans recevoir les moyens correspondants. Pour beaucoup d’élus, le budget local ressemble désormais à une équation impossible, avec des obligations qui s’ajoutent alors que les marges financières se rétrécissent.

Dans ce contexte, les interventions se sont rejointes sur un point : la nécessité de redonner de l’air aux communes. Malgré des sensibilités différentes, un même message est revenu. Les collectivités ont besoin d’un cadre d’action clair, stable et réellement adapté aux réalités de terrain. Pas d’un nouveau slogan, mais de conditions concrètes pour décider et agir.

André Laignel a insisté sur la nature de la décentralisation. Pour lui, il ne s’agit pas d’un ajustement technique, mais d’un choix démocratique essentiel. Rapprocher la décision du citoyen, permettre aux maires de s’adapter aux situations locales, reconnaître la place centrale de la commune dans la vie quotidienne. Ces principes ont été rappelés avec force tout au long des prises de parole.

Un autre moment a retenu l’attention : l’intervention du chef d’état-major des armées, qui a introduit un registre inhabituel dans cette ouverture. Il a évoqué des tensions internationales susceptibles d’imposer un effort collectif important dans les années à venir. Les communes seraient alors amenées à jouer un rôle, notamment pour faciliter l’installation des militaires ou mettre à disposition certains espaces.

Cette intervention a surpris une partie de l’auditoire. Elle illustre cependant une réalité déjà perceptible : les communes sont sollicitées sur des sujets de plus en plus éloignés de leur cœur de métier, ce qui renforce la question de leurs capacités d’action.

Dans ce climat chargé, les attentes sont fortes avant le discours du Premier ministre. Les élus oscillent entre curiosité et prudence. Ils savent que les remerciements seront nombreux, mais ce qu’ils attendent désormais, ce sont des réponses opérationnelles, une stabilité réglementaire et des engagements qui offrent enfin de la visibilité aux collectivités.

L’édition 2025 fait apparaître un paradoxe. Jamais les communes n’ont été aussi centrales dans l’action publique, et pourtant jamais elles n’ont exprimé autant de difficultés à exercer pleinement leurs missions. Les maires restent déterminés à agir. Reste à savoir si l’État acceptera de leur redonner les moyens d’assumer ce rôle essentiel.