Censée « libérer » l’agriculture des contraintes normatives, la loi Duplomb s’est frayée un chemin entre les chambres, à coups de dérogations, de simplifications et de compromis politiques. Adopté le 30 juin en commission mixte paritaire, le texte a aussitôt suscité la réaction des députés socialistes Mélanie Thomin et Dominique Potier, qui dénoncent une fuite en avant productiviste et l’abandon des priorités agricoles et écologiques.

Réintroduire un pesticide interdit, alléger les procédures pour les bâtiments d’élevage, reconfigurer discrètement la place du préfet dans les contrôles environnementaux : c’est, en résumé, le compromis trouvé entre députés et sénateurs autour de la proposition de loi Duplomb. Un texte au nom flatteur « libérer la production agricole des entraves normatives » mais dont la lecture attentive soulève de sérieuses réserves, en particulier à gauche.

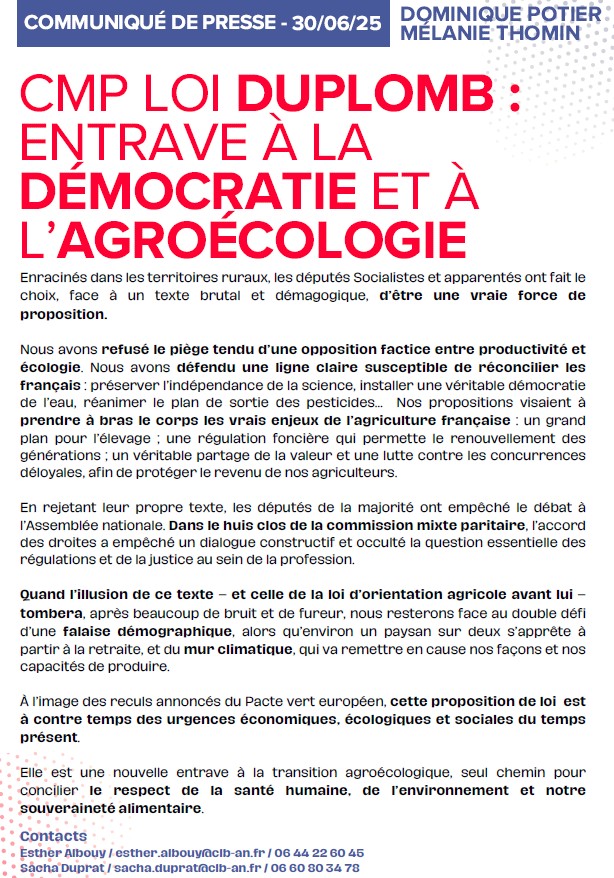

Le ton est sans appel du côté socialiste. Pour Mélanie Thomin et Dominique Potier, la loi Duplomb incarne tout ce qu’ils refusent : un texte « brutal et démagogique », taillé dans l’urgence politique, et bien loin des transformations attendues.

Au cœur du texte, une disposition très controversée : la réintroduction possible de l’acétamipride, un néonicotinoïde interdit en France depuis 2018, mais encore autorisé dans l’Union européenne. Le compromis adopté prévoit des dérogations de trois ans, renouvelables un an, dans les cultures où aucune alternative n’est jugée disponible. Officiellement temporaire et encadré, ce retour n’en inquiète pas moins les scientifiques et les défenseurs de la santé publique, qui rappellent que cette molécule a été retrouvée jusque dans le liquide céphalorachidien de nouveau-nés.

Le gouvernement est lui-même divisé. Tandis que la ministre de l’Écologie, Agnès Pannier-Runacher, parle d’une « fausse solution », la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, assume un texte « essentiel » au soutien du monde paysan.

soutien du monde paysan.

Autre changement majeur : la suppression de l’obligation de séparer conseil et vente de produits phytosanitaires pour les distributeurs. Présentée comme une mesure de simplification, elle soulève des inquiétudes sur l’indépendance des recommandations techniques qui seront faites aux agriculteurs.

La loi modifie également la procédure applicable aux projets de bâtiments d’élevage. Là où deux réunions publiques étaient auparavant nécessaires, une simple permanence en mairie suffira désormais. Pour les défenseurs du texte, il s’agit de lever des freins administratifs. Pour d’autres, c’est un nouveau recul de la transparence et de la participation citoyenne.

Et ce recul de la concertation ne se limite pas aux projets agricoles : il s’étend aussi à la gestion de la ressource en eau. La loi consacre en effet un caractère « d’intérêt général majeur » aux retenues agricoles, à condition qu’elles soient décidées localement et répondent à un enjeu avéré de stress hydrique. Une mesure visant à sécuriser certains projets controversés, tels que les mégabassines, tout en restant conforme au droit européen.

Une disposition particulièrement critiquée, qui aurait permis au gouvernement de fixer les priorités de travail de l’Anses, a finalement été retirée. Une victoire pour les parlementaires attachés à l’indépendance des agences scientifiques.

Mais pour Mélanie Thomin et Dominique Potier, l’essentiel est ailleurs. Le texte « détourne l’attention des vrais leviers de transformation du monde agricole ». Les deux parlementaires rappellent que les priorités sont connues : la régulation foncière pour permettre le renouvellement des générations, un vrai partage de la valeur ajoutée, une sortie progressive mais assumée des pesticides, et la lutte contre les concurrences déloyales. Ils refusent l’idée d’un affrontement entre écologie et production, estimant qu’il faut au contraire construire une politique cohérente, capable de répondre à la fois à la crise sociale, à l’urgence climatique et à l’enjeu de souveraineté alimentaire.

Plutôt qu’un compromis d’apaisement, la loi Duplomb révèle un clivage profond sur l’avenir de l’agriculture. D’un côté, une ligne productiviste assumée ; de l’autre, des élus, comme Mélanie Thomin et Dominique Potier, qui plaident pour une réforme de fond, inscrite dans la transition écologique, sociale et territoriale.

C’est dans ce paysage contrasté que surgit une autre question : les élus locaux seront-ils associés aux choix à venir ? Rien n’est moins sûr.

Ci-dessous, le communiqué de presse de Mélanie Thomin et Dominique Potier

Publié le 30 juin, à la suite de l’adoption du compromis sur la loi Duplomb.